DAC9018K2M基板のGNDについて。 - yosshi

2015/07/29 (Wed) 07:34:38

今回、基板を購入させて頂いて、現在ハンダ付けに奮闘しているものです。

質問内容なのですが、

「電源を分ける場合、アナログ用電源のGNDとデジタル用電源のGNDは分離させないといけない」

というのが通説になっていますが、

この基板、裏をよく見るとES9018KMのサーマルの部分で、デジタルとアナログのGNDが繋がっている!?ように見えるのですが、これは電気的にも繋がっているのでしょうか?

もし、分けたい場合は、サーマル部分をどちらかだけにした方がよいのでしょうか?

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - d

2015/07/29 (Wed) 21:47:31

ICの内部では、普通にGNDどうしが接続されているのでは?

内部でフォトカプラ等で絶縁されていない限り、GNDはつながっているはずです。

無理に分離すると、逆にノイズで壊れそうな気がするのですが詳しい人いませんかね?

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - yosshi

2015/07/29 (Wed) 22:33:01

返答ありがとうございます。

回路図を見ると、ES9018のチップにはDGND とAGNDと、分かれて接続する仕様になっています。

内部で繋がっているなら分ける必要がないのでは?と思います。

分離するといっても、基板の、サーマル部分が両方のGNDにまたがっているのを片方だけにする(パターン削る)だけですので、信号には影響ないかな?と思ったのです。

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - yosshi

2015/07/29 (Wed) 23:43:39

回路図をよく見ると、これは「1点アース」の役割を担っているのかな?と思えてきました。

完全に初心者(私)の憶測ですので、設計者のヒロさんにお聞きするのが一番早いと思われますねw

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - d

2015/07/30 (Thu) 21:07:04

DGNDとAGNDがあるのは、IC内部のGNDラインのうち、どこに接続すれば各GNDの電位が安定するのか、ノイズなく動作できるのかが考えられて作られています。

GND同士が接続されているのか気になるのであれば、AGNDとDGNDをテスターで抵抗値を測定してみてください(注 こわれないという保障はありません。

最近のICでは、ノイズとなる電流が大きくなったため、たくさんのGND端子が設けられていることがあります。

パソコンのCPUなど、GND(とVCC)だらけです。(もっともこれは、GNDラインの安定化を図るというより、ピンごとに流れる電流量の制限によるものだと思いますが)FPGAなどでは、使わない端子をGNDとして使うことで回路を安定させるという方法がとられることもあるようです。

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - ヒロ@出先

2015/07/31 (Fri) 09:10:58

またまた出先で資料がないのですが、1点アースにしていたと思います。

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - Torisugari

2015/08/01 (Sat) 00:30:09

ICでピンが分かれている場合は、よっぽどでない限り内部で直接つながっていません。ただし、

・静電破壊しないように間に何らかの回路が入っている場合があります。

・半導体基板や配線で多少は容量結合している可能性はあります。

DGNDとAGNDを完全に分離するとIC内部のGNDの切り替わり目で電位差が発生し、ノイズが載る可能性があるので分離するにしてもプリント基板のどこかでフェライトビーズや低抵抗で接続しておく必要はあります。

また、プロセッサなどの別のノイズ源がない場合で、周波数が高い信号を扱っている場合は、下手に分離するよりGNDのインピーダンスを下げたほうがよくなることもあるそうです。(←昔人に聞いた話なので信憑性はどこまであるかわかりませんが...)

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - d

2015/08/01 (Sat) 16:52:29

おお、ようやっと詳しい人が。

おお、ようやっと詳しい人が。

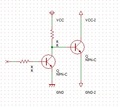

それでは質問なんですが、GNDを分離した状態でどうやって信号をつなぎ目で伝えるのでしょうか。

フォトカプラとかトランスとか使わずに、共通のグランドがない場合、を考えています。

図のような感じでしょうか。

でもこれには落とし穴があります。

VCC-GND2間には電圧が定まっていません。

ですから、電流がうまく流れるかどうかは、その場の外部の回路の影響をもろに受けます。

GND - GND2をトランスなどで絶縁すると、動作しない可能性が高いです。

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - d

2015/08/01 (Sat) 18:24:05

すみません、言われてる意味が理解できてませんでした。

http://www.zuken.co.jp/club_Z/z/analog/008/ana_110324_1.html

にもあるように

1.AGNDとDGNDは基本的には接続されていない。

ボンディングワイヤによる電圧降下によるノイズが避けられないため。

2.AGNDとDGNDは外部で基板のAGNDに接続して利用することを前提に設計している。

AGNDとDGNDの信号の伝達は、これによって解決される。

ということで間違っていないでしょうか。

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - yosshi

2015/08/01 (Sat) 21:29:12

つまり、「外部で基板のAGNDに接続」の部分が今回だったら、サーマル部分の一点アースである。

という解釈でいいのででしょうか??

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - KaettekitaTorisugari

2015/08/02 (Sun) 01:16:30

返事が遅くなってすみません。

ICを作るうえでやってはいけないのは、ICの中でデジタル→アナログにノイズが回り込むことです。これを防止するためにピンを分けます。

同じだと何が困るかというと、パッケージやボンディングワイヤのインダクタンス成分が共通インダクタンスになり、デジタルのピシピシした電流がアナログの電源・GNDに重畳されてしまいます。A/DコンバータとかD/Aコンバータは構成次第では電源・GNDのゆれが微妙に精度の劣化につながります。(耳には聞こえないけれども...系になると思います←勝手な推測が入っていますが...運悪く何かと偏重されると聞こえるものになるかもしれません)

では、AGNDとDGNDはどこまでも分けておいても良いかというと、先の話のようにつなぎ目でおかしくならないようにAGNDとDGNDは電位をあわせておく必要があります。要はショートさせるわけですね。

ただし、ショートさせたあと基板上でAGND系とDGND系の間に共通インピーダンスが生じるとやはりDGNDの電流によるノイズがAGNDに回り込んでしまいます。これを避けるために1点接地になるわけです。しかし、複数のチップが載っている基板では1点接地は非常に難しいし、基板上で配線が長くなると抵抗成分以外にインダクタ成分がついたりするのでなかなか難しいです。そこでインピーダンスを十分低くしたベタGNDプレーンを設け、ここを1点接地の扱いにします。

といってもAD社の資料にもあるようにここまでは間座すべき理想の話で、大電流を扱う電源やモータ系、超高速演算を行うプロセッサなどはDC電流や瞬時電流が非常に大きいため工夫が必要となると思われます。

(説明下手ですみません)

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - KaettekitaTorisugari

2015/08/02 (Sun) 01:23:12

私はそんない大規模な基板を作ったことはありませんし、大電流系はわからないので参考になることはあまりいえませんが、感覚的に自分が扱っている信号に近い動作をしているアナログ・デジタル間(同一チップのAGND・DGND)はGNDをベタで接続したほうがよさそうです。違う動作をしているもの同士は注意したほうがよいかもしれません。

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - KaettekitaTorisugari

2015/08/02 (Sun) 01:28:08

あとdさんの回路の件ですが...どうなんでしょうね。シングルエンドでは厳しいかもしれませんね。AC的な信号を伝えたいだけなら運がよければ容量結合で何とかなるのかもしれませんね。

完全に切るのは少なくとも差動伝送(+容量結合?)か、カプラやトランスがいるのではないでしょうか?(ごめんなさい、いい答えを持っていません)

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - M

2015/08/04 (Tue) 18:58:32

IC内部でGND同士が絶縁されていたら完全分離でも問題ないかもしれませんが

もし内部でつながっていてパターンも電源も分離させた場合、各電源のGNDの電位差をIC内部のGNDのつなぎ目で吸収するわけですよね

そのほうが影響ありそうな気がします。

ICの仕様もわからないのであくまでイメージですが・・・。

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - d

2015/08/04 (Tue) 21:36:26

いやいや、完全に分離されてたらそれこそ問題大有りです。

上で私が質問したように、そしてKaettekitaTorisugariさんが答えてくれたように、GNDのつなぎ目で動作がおかしくなってしまいます。

だから全部基板のAGNDに落とすということです。

仮に内部でつながっていたとしても基板のAGNDに落とすことで電位差を吸収します。考え方は変わりません。

DGNDとAGNDは絶縁してはいけません。

パターンのつなぎ目はそのままつなげておいてください。

yosshiさんの

>「外部で基板のAGNDに接続」の部分が今回だったら、サーマル部分の一点アースである。

まあそう考えていていいかと。はがさずつないだままにしておくのが正しいと思います。

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - d

2015/08/04 (Tue) 21:42:45

ちなみに上のほうの私の発言は間違ってます。

DGNDとAGNDは基本的にはつながっていないようです。

適当なこと書いてすみませんでした。

やっぱり回路を作った人に聞いてみるべきですね。

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - kei

2015/08/08 (Sat) 11:40:27

こんにちは。

本論とは関係ないのですが、以前、FN1242AのDAC基板を設計した時に、FN1242AはIC内部でAGNDとDGNDが接続されていることにおののきました^^;)

まさに、基板上でAGNDとDGNDをジャンパーで一点接続する設計だったのですが、接続ジャンパーを実装する前に両者が導通しているのでこりゃなんじゃい?と追跡したところ、上記の様子でした。

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - d

2015/08/09 (Sun) 17:45:58

質問なんですが、IC内部の導通ってどうやって調べたらいいんでしょうか。

テスターで足同士の抵抗を測ればいいんですかね。

保護用のダイオードとか、その他素子が入っていても大丈夫な方法ってどうすればいいのだろうと。

やったことないもので、詳しい人に教えてもらえればなと思います。

Re: DAC9018K2M基板のGNDについて。 - kei

2015/08/12 (Wed) 20:46:30

おっしゃっているとおり、テスターで導通をテストする、でよいと思います。